このページを印刷する

このページを印刷する

宇宙光通信に適した周波数変調型フォトニック結晶レーザーの開発に成功

~超小型・軽量・高効率な衛星搭載型光送信機の実現に向けて~

2025年11月26日

株式会社KDDI総合研究所

国立大学法人京都大学

京都大学大学院工学研究科(1)および高等研究院(2)の 井上 卓也 准教授(1)、野田 進 特別教授(2,1)、森田 遼平 同非常勤講師(1)、デゾイサメーナカ 教授(1)、石﨑 賢司 特定准教授(1)らのグループ(以下 京都大学)と株式会社KDDI総合研究所(以下 KDDI総合研究所)は、公立千歳科学技術大学と共同(以下 研究グループ)で、宇宙光通信をはじめとする長距離の自由空間光通信への活用に向けて、高品質な通信を少ない電力で可能にする新たなフォトニック結晶レーザー(注1)の開発(以下 本研究)に成功しました。

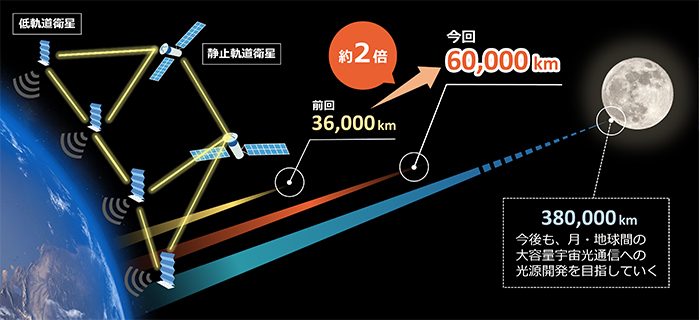

本研究により、従来(注2)の約2倍の距離である6万km程度の通信が可能になりました。今後も、月・地球間の大容量宇宙光通信(38万km)への適用を視野に、さらなる技術開発を進めます。

本研究の成果は、2025年10月14日に英国科学誌Nature Photonicsのオンライン版にて掲載され、同誌12月号に出版予定です。

<月・地球間の大容量宇宙光通信のイメージ>

これまで研究グループは、多数の複雑な光学素子からなる従来の宇宙用光送信機を、単一の半導体素子であるフォトニック結晶レーザーのみで置き換えられることを示してきました。今回開発した新たなフォトニック結晶レーザーは、内部に異なる共振周波数を持つ2つのフォトニック結晶を備えています。これら2つのフォトニック結晶への注入電流を高速に増減させることで、従来のフォトニック結晶レーザーと比較してレーザーの発振周波数の変化の幅を2倍に増大できることを確認しました。合わせて、両結晶に注入する電流の合計値を一定に保つことで、光の強度変化を抑制し、伝送時の雑音を1/16に低減できることが明らかになりました。これにより、宇宙空間での長距離通信を模擬した実験では、従来のフォトニック結晶レーザーよりも少ない電力で、約2倍の距離まで光増幅器を使わずに通信できることを実証しました。

概要

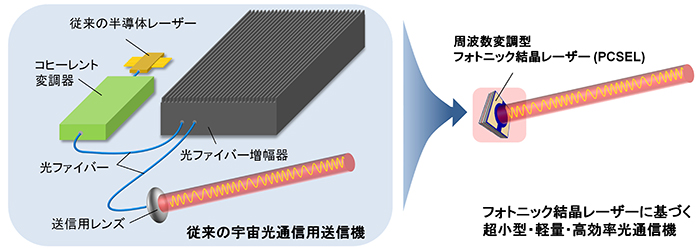

研究グループは、宇宙光通信をはじめとする長距離自由空間通信への応用に向けて、発振周波数を高効率かつ高速に変調することが可能な新たなフォトニック結晶レーザーの開発に成功しました。本研究の成果は、多数の複雑な光学素子からなる従来の宇宙用光送信機を、小型な半導体レーザー単体で置き換えられる可能性を示すものであり、超小型・軽量・高効率な衛星搭載型光送信機の実現に向けて極めて重要です。

来たるべき6G(注3)時代においては、移動体通信の適用範囲は、地球上のみならず宇宙空間にまで広がることが期待されています。宇宙光通信においては、超長距離(注4)での光の伝送が必要となり、そのための光送信機には、高い光出力と、レーザーの可干渉性(コヒーレンス)(注5)の活用による大幅な受光感度増大が可能な変調方式(周波数変調方式等)(注6)の実現が要求されます。しかしながら、従来の半導体レーザーは、高出力化のために光出射面積を増大すると、発振モードが多モード化してコヒーレンス性が失われる上、出射ビームの拡がり角も非常に大きいため、レーザー光源とは別に、光増幅器やビーム整形用光学系が必要となり、システムが大型かつ低効率になることが課題でした。研究グループは、上記の課題を解決するべく、高出力動作と高ビーム品質動作の両立が可能なフォトニック結晶レーザーを自由空間光通信の光送信機として利用することをこれまでに提案し(注7)、光ファイバー増幅器を用いることなく静止軌道衛星と低軌道衛星間(距離3.6万km)の自由空間光通信が可能となることを実証してきました(注2)。

今回、研究グループは、さらに長距離かつ高速な宇宙光通信の実現を目指して、レーザーの発振周波数を高効率かつ高速に変調することができる新たなフォトニック結晶レーザー構造の提案と実証を行いました。その結果、従来のフォトニック結晶レーザーと比較して、その周波数変化量を2倍に向上しつつ、通信時の雑音の増加の原因となる光の強度変化量を1/4に抑制することに成功しました。また、開発した光源(以下 本光源)を用いて、宇宙光通信時の光損失を模擬する自由空間光通信実験を行った結果、従来光源と比較して、さらに2倍程度遠い距離まで、増幅器を用いることなく光通信が成立可能であることを明らかにしました。加えて、光源構造のさらなる改良により、伝送距離や伝送速度をさらに増大できる可能性も理論的に見出しました。

図:周波数変調型フォトニック結晶レーザーに基づく超小型・軽量・高効率光送信機の概念図

1.背景

来たるべき6G時代においては、移動体通信の適用範囲は、地球上のみならず宇宙空間にまで広がることが期待されており、そのための光送信機には、高い光出力と、レーザーのコヒーレンス性を活用した高感度な変調方式(周波数変調方式等)の実現が要求されます。従来の宇宙光通信用の送信機では、半導体レーザーの他に、光ファイバー増幅器、光変調器、光ファイバー、大口径レンズ等のさまざまな光学装置・光学部品を使用することで上記の要求を満たしてきましたが、近年、世界的に急速に開発が進んでいる超小型衛星(注8)へ搭載するために、小型かつ高効率なシステムにしなければいけないという課題を抱えています。そこで、研究グループは、これまで、上記の課題を解決するべく、高出力動作と高ビーム品質動作の両立が可能な半導体レーザーであるフォトニック結晶レーザーを自由空間光通信の光送信機として利用することを提案してきました(注7)。特に、フォトニック結晶レーザーの高いコヒーレンス性(注9)に着目し、レーザーの駆動電流を変調した際に、強度変化と同時に自然と生じる発振周波数変化(注10)を利用して通信を行うことで、静止軌道衛星と低軌道衛星の間の通信(距離3万6千km)に相当する光の伝搬損失が生じた場合においても、光増幅器を用いることなく通信が可能となることを実証していました(注2)。

2.研究手法・成果

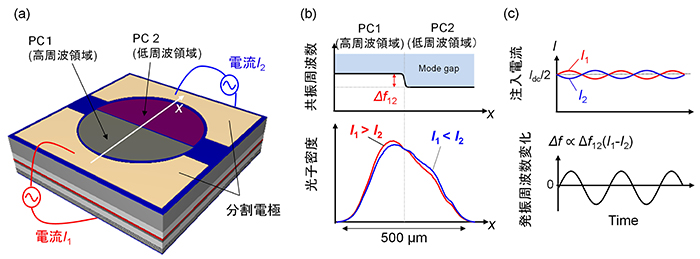

上述のような背景のもと、本研究では、フォトニック結晶レーザーにおいて、レーザーの発振周波数を、より効率よく変化させることができる、新たなデバイス構造の提案と実証を行いました。図1(a)に本研究で考案した周波数変調型フォトニック結晶レーザーの模式図を示します。レーザーの内部に、共振周波数がわずかに異なる2つのフォトニック結晶(PC1, PC2)を導入しており(以下 本構造)、さらに、その上部の電極を分割することで、2つの領域に異なる電流を注入することが可能となっています。

図1.(a)提案する周波数変調型フォトニック結晶レーザーの模式図。(b)(c)同デバイスにおいて、発振周波数の高速変調動作を実現する原理図。わずかに共振周波数の異なる2つの領域に対して、交互に増減する電流を注入することで、デバイス内部の光子密度分布を高速に変化させ、発振周波数を変調することが可能となります。

本構造において、周波数が変調された光信号を生成する手法を図1(b)および(c)に示します。図1(b)において、2つのフォトニック結晶の共振周波数差をΔf12と定義していますが、この値を適切に設計することで、フォトニック結晶全体に広がる単一の発振モードを得ることができます。このとき、高周波数側のフォトニック結晶(PC1)の注入電流を相対的に増加させると、デバイス内部の光は高周波領域側に多く分布するようになり、結果として、レーザーの発振周波数も増加します。逆に、低周波数側のフォトニック結晶(PC2)の注入電流を相対的に増加させた場合には、デバイス内部の光は低周波数領域側に多く分布するようになり、レーザーの発振周波数も低下します。従って、図1(c)に示すように、2つのフォトニック結晶領域の注入電流を、高速に増減することにより、レーザーの発振周波数を高速に変調することが可能となります。さらに、このとき、2つの領域に注入する電流の合計値が一定であれば、デバイスから得られる光出力もほぼ一定に保たれるため、周波数変調方式の通信において雑音の要因となる、光の強度変化を抑制することも可能となります。

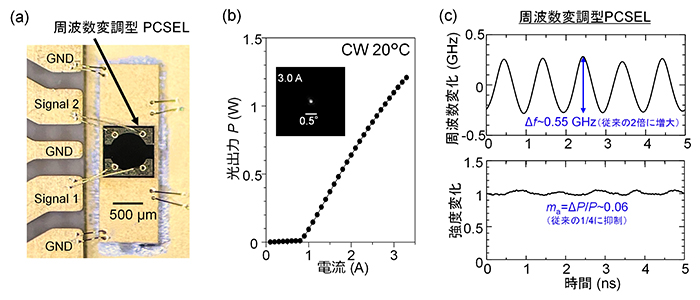

続いて、設計したデバイスの作製と評価を行いました。図2(a)に、作製したフォトニック結晶レーザーを、冷却パッケージに実装した後の写真を示します。2つの分割領域に独立した電流注入を行えるように、2本の信号線(Signal 1, 2)を有する給電基板に電気的に接続されていることがわかります。図2(b)に、本光源を20℃において連続駆動した際に得られた電流-光出力特性とビーム形状を示します。図2(b)において、横軸の電流値は、2つの電極に注入した電流の合計値を示しています。3Aの電流注入で、1W以上の高い出力が得られており、拡がり角0.2°程度の極めて狭い単峰状のビームが得られています。さらに、本光源について、合計3Aの電流を注入しつつ、2つの分割電極に、互いに逆向きの交流電流(振幅0.22App、周波数1GHz)を重畳したときに得られた、発振周波数の時間変化および光強度の時間変化の測定結果を図2(c)に示します。今回作成した周波数変調型PCSELにおいては、従来のPCSELの結果と場合と比較して、発振周波数変化が約2倍に増大されているのに加え、強度変化量が1/4以下に抑制されており、狙い通り、レーザーの発振周波数のみを効率よく変調できていることが確かめられました。この結果は、同じ周波数変化を得るために必要な交流電流振幅を1/2(交流電力を1/4)に削減可能であること、および、強度変化に起因する雑音パワーを1/16に抑制できることを意味しており、送信機の低消費電力化および低雑音化が期待されます。

図2.(a)作製した周波数変調型フォトニック結晶レーザーの写真。(b)作製デバイスの電流-光出力特性および遠視野像の測定結果。(c)作製デバイスの発振周波数変化および強度変化の測定結果。今回の作製デバイスでは、発振周波数変化を従来の2倍に増大しつつ、雑音の増加につながる強度変化を従来の1/4以下に抑制できることが示されました。

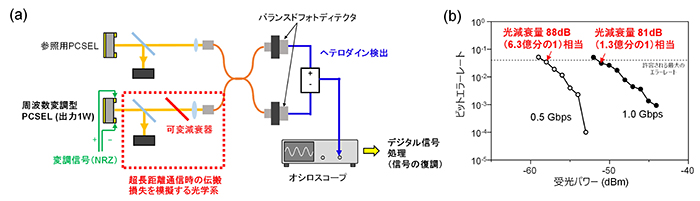

最後に、開発した周波数変調型フォトニック結晶レーザーを用いて、宇宙光通信を模擬する通信実験を行いました。実験系の模式図を図3(a)に示します。実験においては、光出力1Wの周波数変調型フォトニック結晶レーザーで生成された周波数変調信号を、光ファイバー増幅器やレンズ等を用いずに自由空間を伝搬させたのち、宇宙光通信時の伝搬損失を模擬するための光学系を通過させることで、微弱な変調信号を生成しました。その後、近い発振周波数をもつ別の参照用フォトニック結晶レーザーの光と干渉させて、バランスドフォトディテクタで受光し、その干渉信号に現れるビート周波数の時間変化を、デジタル信号処理により復元しました。上記の実験系において、受光パワーを変化させた際の、通信の正確性を表す指標(ビットエラーレート)を測定した結果を図3(b)に示します。信号の伝送速度が0.5Gbps(注11)の場合には、出射光強度を88dB(=約6.3億分の1)減衰させたとしても通信が成立し、伝送速度を1Gbpsまで増加させた場合にも、出射光強度を81dB(=約1.3億分の1)減衰させても通信が成立しました。研究グループの過去の通信実験の結果(注2)と比較すると、許容可能な最大の光減衰量は2~3倍に増大しており、伝送距離に換算すると1.5~1.7倍の向上(伝搬距離6万km程度)に相当します。また、光源の大面積化を行えば、光出力を10倍に増大可能であり、伝送距離をさらに3倍以上に増大できることも理論的に明らかになりました。さらに、伝送速度を4Gbps程度まで向上可能であることも理論的に示されており、宇宙光通信の通信規格の1つであるSDA規格で定められた伝送速度(2.5Gbps)を超える伝送速度を本光源で達成可能であることが明らかとなりました。以上の結果は、周波数変調型フォトニック結晶レーザーが、将来的に、超小型・軽量・低消費電力な衛星搭載型光送信機に応用可能となることを示唆する結果であると言えます。

図3.(a)周波数変調型フォトニック結晶レーザーを用いた自由空間光通信の実験系の模式図。(b)光の減衰量を変化させて、受光パワーを調節した際に得られた、通信品質(ビットエラーレート)の測定結果。出射光強度を約6.3億分の1まで減衰させた場合でも、光通信が可能であることが示されました。

3.波及効果、今後の予定

今回、フォトニック結晶レーザーの内部に、周波数のわずかに異なる2つのフォトニック結晶を導入するという新たな工夫により、1W以上の高出力でありながら、発振周波数を高速に変調することができる新たなフォトニック結晶レーザーの開発に成功しました。また、本光源を用いることにより、宇宙光通信を模擬した自由空間光通信の実証実験にも成功しました。今後は、フォトニック結晶構造の大面積化・最適化を行ったデバイスを作製し、光出力のさらなる向上(≧10W級)や伝送速度のさらなる高速化(≧4Gbps)を実現することで、月・地球間の大容量宇宙光通信(38万km)への適用可能性をも見据えた光源開発を目指していく予定です。これらの研究の進展により、現在、衛星に搭載されている大型の光送信機をワンチップで置き換えることが可能となり、超小型衛星に搭載可能な小型・軽量・高効率な光送信機として広く普及し、宇宙利用の加速に貢献することが期待されます。さらに、本研究で開発した周波数変調型フォトニック結晶レーザーは、周波数を変調した光信号を用いた高感度な光測距技術への応用も期待され、自動運転や気象観測の分野をはじめとして、幅広い応用分野への波及効果も期待されます。

4.研究プロジェクトについて

本研究は、主に、以下のプロジェクトのもとに推進されました。

・ 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究A(24H00430):研究課題「宇宙応用に向けたフォトニック結晶レーザーのコヒーレンス制御及び高速変調技術の確立」(研究責任者 井上 卓也、研究期間2024年度~2027年度)

・ 日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別推進研究(22H04915):研究課題「究極の光デバイス実現に向けた非エルミート・ナノフォトニクスの開拓」(研究責任者 野田 進、研究期間2022年度~2026年度)

その他、本研究の一部はJAXA 宇宙戦略基金の支援を受けました。

<用語解説>

(注1)フォトニック結晶レーザー:

フォトニック結晶とは、光の波長と同程度の空間周期で屈折率が変化する人工ナノ構造のことです。フォトニック結晶レーザーは、フォトニック結晶の内部において生じる、2次元的な定在波状態をレーザー発振に利用して、面垂直方向に光を出射するレーザーです。面積を拡大しても、単一波長でのレーザー発振を維持することが可能であり、高出力と狭いビーム拡がり角を両立可能な次世代半導体レーザーとして注目されています。

(注2)2023年10月18日 ニュースリリース:

世界初、「フォトニック結晶レーザー」で低軌道-静止軌道衛星間向け光通信方式の実証に成功

~6G時代における宇宙空間の安定で大容量な通信の実現に貢献~

(注3)6G:

現在普及している第5世代の移動通信システム(5G)の次の世代の移動通信システムのことです。現在よりも高速・大容量・低遅延・多数同時接続可能といった、より高度な通信の実現を目標としており、通信エリアも、地上のみならず、海上、空中、宇宙空間等への拡大が期待されています。

(注4)超長距離:

例えば、地上から高度2,000kmまでの軌道上に存在する衛星(低軌道衛星)と、地上から高度3万6000kmの軌道上に存在する静止軌道衛星の間の通信では、3万km以上の距離の光の伝送が必要となります。また、月面と静止軌道衛星の間の通信では、さらに遠い、約38万kmの距離の通信の実現が必要となります。

(注5)可干渉性(コヒーレンス):

周波数の安定度を表す指標のことです。コヒーレンスの高いレーザー光は、発振周波数の時間的な揺らぎが小さいため、その周波数や位相の情報を、光の干渉性を利用して高精度に読み出すことが可能となります。

(注6)周波数変調方式:

伝達したい情報に応じて、光の周波数を高くしたり低くしたりする変調方式のことです。光の強度を変調する方式(強度変調方式)では、一般に、光が減衰すると伝達情報を復元することが困難になるのに対し、周波数変調方式では、微弱な信号光であっても、十分に強いパワーの別の発振光と混合することにより、その周波数を高感度に測定することが可能となります。

(注7)2022年9月22日 ニュースリリース:

世界初、フォトニック結晶レーザーを用いた高出力自由空間光通信の実証に成功

~Beyond 5G/6G時代における宇宙空間での通信利用を目指して~

(注8)超小型衛星:

主に質量100kg未満、特に50kg以下の人工衛星をさします。近年は、10cm角の立方体を基本とした10kg以下の超小型衛星Cubesatの開発も進んでおり、これらの超小型衛星に搭載可能な、小型・軽量・高効率な光通信モジュールの開発が求められています。

(注9)プレス発表 「高出力と狭い固有スペクトル線幅を有するフォトニック結晶レーザーの実現 ―衛星間通信や衛星搭載ライダー等の各種応用に向けて―」をご参照ください。

(注10)一般に、半導体レーザーにおいては、駆動電流を変調すると、光出力の変化に加えて、デバイス内部のキャリア密度が変化することによって屈折率変化が生じ、発振周波数の変化が同時に生じます。この効果はチャーピングと呼ばれ、(注2)に記載のこれまでの検討では、このチャーピング効果を利用して、周波数変調方式の通信を実証してきました。しかし、チャーピング効果に基づく発振周波数変化の大きさは比較的小さく、また、同時に強度変化も生じることから、より高効率に、発振周波数のみを変調することができる新たな手法の開発が求められていました。

(注11) Gbps:

1Gbpsは 1秒間に109ビットの信号を送ることができる伝送速度を表します。例えば、0と1の間で信号を遷移する最も基本的な変調方式(Non-return-to-zero方式)の場合には、1GHzの正弦波信号に応答するデバイスを用いることで、2Gbpsの信号を送ることができます。なお、宇宙光通信の現行の通信規格の1つであるSDA規格においては、2.5Gbpsの伝送速度で通信を行うことが定められています。

<研究者のコメント>

高出力・高ビーム品質という特長を有するフォトニック結晶レーザーにおいて、高効率かつ高速な周波数変調方式を実現できたことにより、宇宙光通信をはじめとする各種自由空間光通信や、自動運転用途をはじめとするコヒーレント測長センサなど、フォトニック結晶レーザーの応用範囲が、より一層拡大できたことは大変嬉しく思います。今後は、今回実証した周波数変調型フォトニック結晶レーザーのさらなる高出力化と高速化に向けた研究に取り組むとともに、宇宙環境での実証に向けた技術開発を加速していきたいと考えております。(井上、野田)

<論文タイトルと著者>

タイトル:Frequency-modulated high-power photonic-crystal surface-emitting lasers for long-distance coherent free-space optical communications(和訳:長距離コヒーレント自由空間光通信のための周波数変調型高出力フォトニック結晶レーザー)

著 者:Takuya Inoue†,*, Ryohei Morita†, Shota Ishimura, Shuei Nakano, Hidenori Takahashi, Takehiro Tsuritani, Menaka De Zoysa, Kenji Ishizaki, Masatoshi Suzuki, and Susumu Noda*

(†: These authors are contributed equally to this work.)

(*: Corresponding authors: T. Inoue and S. Noda)

掲載誌:Nature Photonics DOI:10.1038/s41566-025-01782-2

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。 商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。