このページを印刷する

このページを印刷する

Beyond 5G/6Gの超高速伝送の実現に向けて テラヘルツ波を用いて伝搬空間を有効活用する仮想化端末の実証実験に成功

2025年5月15日

パナソニック ホールディングス株式会社

株式会社国際電気

国立大学法人名古屋工業大学

株式会社KDDI総合研究所

パナソニック ホールディングス株式会社(以下 パナソニック ホールディングス)、株式会社国際電気(以下 国際電気)、国立大学法人名古屋工業大学(以下 名古屋工業大学)及び株式会社KDDI総合研究所(以下 KDDI総合研究所)は、仮想化端末ハードウェア実証装置(以下 本実証装置)を開発し、テラヘルツ波を用いたマルチビーム伝送と偏波MIMO(注1)により4.8GHz帯域幅において38.4GbpsのBeyond 5G/6G(注2)超広帯域伝送実験(以下 本実証実験)に成功しました。また、本実証装置を用いて4K非圧縮リアルタイム映像伝送を実施し、鮮明な映像伝送に成功しました。

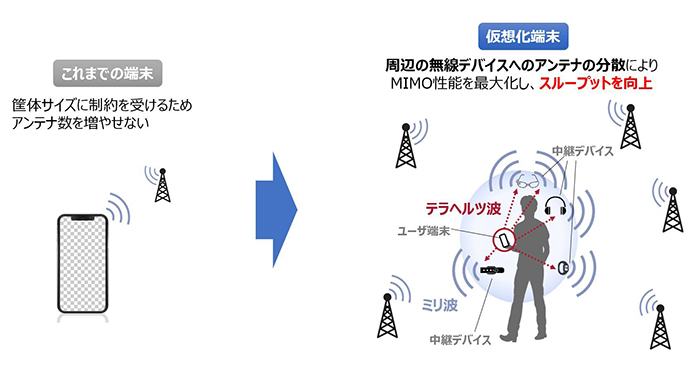

仮想化端末のコンセプトは、スマートフォンなどのユーザ端末が身の回りのさまざまなデバイスとテラヘルツ帯で協調し、各デバイスに搭載されたアンテナを仮想的に束ねて一つの端末として動作させることにより、Beyond 5G/6Gで求められる超高速通信を実現するものです(注3)(図1)。テラヘルツ波による超広帯域活用と電波の伝搬空間を分離することによる周波数利用効率の向上が可能となります。

図1 仮想化端末イメージ

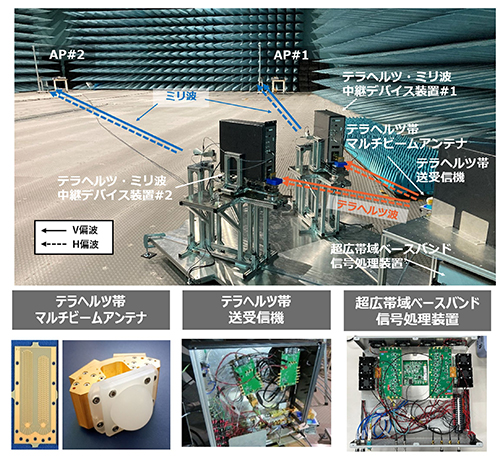

本実証装置は、主として、パナソニック ホールディングスが開発した超広帯域ベースバンド信号処理装置、国際電気が開発したテラヘルツ帯送受信機及びテラヘルツ・ミリ波中継デバイス装置、名古屋工業大学が開発したテラヘルツ帯マルチビームアンテナで構成されます。また、KDDI総合研究所は仮想化端末のコンセプトを提案し、関係組織と連携して本実証装置の構築及び測定を行いました。

本実証実験の測定では、超広帯域ベースバンド信号処理装置で生成した4.8GHz帯域幅(5Gの最大帯域幅400MHzの12倍)のOFDM(注4)変調信号2チャネルを300GHz帯のテラヘルツ波マルチビーム伝送により2台の近傍の中継デバイス装置へ伝送します。各中継デバイス装置では39GHz帯のミリ波信号へ変換して2台のアクセスポイント(AP)装置へ伝送し、AP装置でMIMO受信処理を行い、受信データを集約します(図2)。

図2 本実証実験系(電波暗室での設置の様子と各装置の写真)

これにより、2台の中継デバイスを用いてAPまで5mの電波暗室環境でQPSK(注5)信号による物理伝送速度38.4Gbpsの伝送を実証しました(図3)。また、信号減衰量を調整しAPまでの伝搬距離約200m相当の環境まで物理伝送速度38Gbpsの伝送を実現できることを確認しました。また、実用性の検証として、誤り訂正符号化(LDPC符号化)を用いて通信信頼性を向上させることによりアプリ通信速度14.8GbpsのIP通信を実現し、4K非圧縮リアルタイム映像の伝送実験(図4)に成功しました。

仮想化端末は分散配置された身の回りの中継デバイスを用いることにより複数の伝搬空間を利用して高い周波数利用効率(注6)を実現できます。開発した本実証装置は、端末からAPまで5mの暗室環境において16QAM(注7)信号を用いて周波数利用効率15.3bps/Hz(物理伝送速度73.3Gbps)を達成しました。より多くの中継デバイスを用いることにより周波数利用効率の面的な向上が可能で、より高いデータレートを実現できます。

図3 本実証実験における物理伝送速度

図4 4K非圧縮リアルタイム映像伝送実験

(4Kカメラで撮影したロボット掃除機の映像データを仮想化端末装置からAP装置へ無線伝送し、

AP装置側で受信した映像をモニタで表示)

今後も超高速無線通信の実現に向けてBeyond 5G/6Gの研究開発に取り組んでまいります。

なお、本研究成果は、国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究(採択番号JPJ012368C00401)により得られたものです。

(注1)MIMO(Multi-Input Multi-Output):送信機及び受信機のそれぞれで複数のアンテナを用いて通信する技術。同一時間・周波数で多重送信されるデータを分離して受信することにより通信速度を向上できる。偏波MIMOでは直交及び水平偏波の電波を用いてMIMO伝送を行う。

(注2)Beyond 5G/6G:5Gの次の世代の移動通信システム。

(注3)S.Ito, Y.Kunisawa, T.Ooseki, T.Nagao and T.Hayashi, "Virtualized Terminal Using Terahertz-Band for Ultra High Capacity Towards Beyond 5G and 6G," 2024 IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS), Singapore, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/APWCS61586.2024.10679300.

(注4)OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing):複数の直交する搬送波(サブキャリア)を多重して送信する技術。4Gや5Gの無線リンクに使用されている。

(注5)QPSK(Quadrature Phase Shift Keying):デジタル変調方式の一つで、90度ずつ異なる4つの位相を用いた位相偏移によりデータ伝送を行う。

(注6)周波数利用効率:単位周波数帯域及び単位時間で伝送可能な情報量でbps/Hzで表現される。周波数利用効率の向上により高速通信が実現できる。

(注7)16QAM(16 Quadrature Amplitude Modulation):デジタル変調方式の一つで、位相が直交する2つの波のそれぞれで4段階(計16値)の振幅変調によりデータ伝送を行う。

各機関の取り組み概要

■ パナソニック ホールディングス

Beyond 5G/6Gの超高速伝送の実現に向けて4.8GHz帯域幅(5Gの最大帯域幅400MHzの12倍)の超広帯域ベースバンド信号の伝送信号処理を行う原理試作装置を開発しました。5Gからのスムーズな移行を考慮し5Gと同様の複数のサブキャリアにより伝送するOFDM変調を用い、処理単位を複数のサブバンドに分割し様々な通信速度に対応可能な構成にしています。また、LDPC符号化による誤り訂正処理により高信頼のIP通信に対応しました。仮想化端末は身の回りの複数の中継デバイスを無線アンテナとして用いるコンセプトですが、同様に信号処理部を分散配置させることによりスケーラブルな信号処理能力の端末を実現することもできます。本試作装置では無線信号処理部、デジタル信号処理部、誤り訂正処理部を分離した構成とし、用途に合わせたスケーラブルな伝送速度を実現可能な構成として実装しました。

■ 国際電気

Beyond 5G/6Gの超高速伝送の実現に向けて39GHz帯のミリ波信号を252GHz~296GHzのテラヘルツ信号に変換するテラヘルツ送受信機と、テラヘルツ帯の信号を受信して39GHzのミリ波信号に変換するテラヘルツ・ミリ波中継デバイスの原理試作機を開発しました。特にテラヘルツ帯においては、より高い伝送速度に対応できるよう4.8GHz帯域幅のミリ波信号を5チャネル収容するよう対応しました。

■ 名古屋工業大学

電気・機械工学類の榊原 久二男教授、杉本 義喜助教らの研究グループが、テラヘルツ帯でも低損失で高性能なビーム走査アンテナを実現するために、搭載性が重視される中継デバイス用にはプリント基板に構成する平面アンテナを、高利得が要求されるユーザ端末用には5ビーム同時形成可能なレンズアンテナを用いて、マルチビーム切替によって60度の角度範囲を走査可能なビーム走査アンテナを開発しました。

■ KDDI総合研究所

Beyond 5G/6Gの超高速伝送の実現に向けて各デバイスに搭載されたアンテナを仮想的に束ねて一つの端末として動作させる仮想化端末のコンセプトを提案しました。また、仮想化端末のコンセプトを実現するため、テラヘルツ帯及びミリ波帯の伝搬環境を考慮した仮想化端末を構成する各装置の性能要件の具体化を行いました。さらに、パナソニック ホールディングス、国際電気、名古屋工業大学が開発した機器を用いた本実証装置を構築し、38.4GbpsのBeyond 5G/6G超広帯域伝送実験及び4K非圧縮リアルタイム映像伝送実験を実施しました。

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。 商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。